Inhaltsverzeichnis

- Beendigung von Arbeitsverhältnissen

- Allgemeines

- Befristung

- Auflösende Bedingung

- Aufhebungsvertrag

- Kündigung

- Kündigungserklärung

- Kündigungsgrund

- Kündigungsarten

- Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz

- Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes

- Personenbedingte Kündigung

- Verhaltensbedingte Kündigung

- Betriebsbedingte Kündigung

- Außerordentliche Kündigung

- Kündigungsfrist

- Kein Ausschluss der Kündigung

- Zustimmungs- und Anzeigebedürftigkeit

- Anhörung des Betriebsrats

- Kündigungsschutzklage

Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Allgemeines

Das Arbeitsverhältnis (Dauerschuldverhältnis) kann auf verschiedene Weisen enden. Eine Beendigungsmöglichkeit ist die Kündigung, welche einseitig auf dem Willen einer der Vertragsparteien beruht. Möchten beide Parteien das Arbeitsverhältnis beenden, ist der Abschluss eines Aufhebungsvertrages möglich. Daneben kann das Arbeitsverhältnis u.a. durch Fristablauf, gerichtliche Entscheidung, Anfechtung oder Tod des Arbeitnehmers enden.Waltermann, Arbeitsrecht, 20. Auflage 2021, Rn. 287 ff.

Am praxisrelevantesten ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag. Eine Kündigung kann ordentlich, d.h. unter Einhaltung einer Kündigungsfrist oder außerordentlich, also fristlos, erfolgen. Für die außerordentliche Kündigung ist ein wichtiger Grund gem. § 626 BGB erforderlich.

Zu den Möglichkeiten der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses schauen wir uns zunächst das folgende Video an.

Befristung

Bei einer Beendigung durch Fristablauf endet das Arbeitsverhältnis automatisch nach einer bestimmten – vorher vereinbarten – Zeit, wenn es nicht verlängert oder entfristet wird.

Da ein befristetes Arbeitsverhältnis für einen Arbeitnehmer i.d.R. schlechter ist als ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ist eine Befristung an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Zu unterscheiden ist zwischen einer Befristung ohne bestimmten Grund (sachgrundlose Befristung) und einer Befristung aufgrund eines sachlichen Grundes.

Eine sachgrundlose Befristung ist nur bis zu einer Dauer von maximal zwei Jahren zulässig. Voraussetzung ist, dass zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zuvor noch kein Arbeitsverhältnis bestanden hat, § 14 Abs. 2 TzBfG.

Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes ist auch eine längere Befristung möglich. Mögliche Gründe für eine Befristung sind in § 14 Abs. 1 TzBfG geregelt. Diese sind nicht abschließend, es sind also auch andere Gründe möglich. Grund für eine Befristung kann z.B. sein:

- ein nur vorübergehender Bedarf an der Arbeitsleistung

- Vertretung eines anderen Arbeitnehmers

- Rechtfertigung durch die Art der Arbeitsleistung

Zu beachten ist, dass die Befristungsabrede zwingend schriftlich erfolgen muss, § 14 Abs. 4 TzBfG.

Hinweis

Erfolgt keine schriftliche Befristungsabrede, so entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Wichtig ist außerdem § 15 Abs. 6 TzBfG: Arbeitet der Arbeitnehmer nach dem Ende der Frist weiter, ohne dass der Arbeitgeber dem widerspricht, entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Die Kündigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses ist nur möglich, wenn dies einzelvertraglich oder in einem Tarifvertrag vereinbart wurde, § 15 Abs. 4 TzBfG.

Hinweis

Eine außerordentliche Kündigung ist immer möglich.

Auflösende Bedingung

Ein Arbeitsverhältnis kann auch durch eine auflösende Bedingung enden.

Beispiel

Das Arbeitsverhältnis soll mit der Rückkehr des ursprünglichen Mitarbeiters aus der Elternzeit enden.

Hinweis

Eine auflösende Bedingung sieht vor, dass ein Rechtsverhältnis (in diesem Fall das Arbeitsverhältnis) mit Eintritt der Bedingung endet.

Bei Arbeitsverhältnissen unter einer auflösenden Bedingung gilt gem. § 21 TzBfG allerdings u.a. der soeben besprochene § 14 Abs. 1 TzBfG. Die Vereinbarung eines Arbeitsverhältnisses unter einer auflösenden Bedingung bedarf also eines sachlichen Grundes.

Aufhebungsvertrag

Das Arbeitsverhältnis kann auch durch einen Aufhebungsvertrag enden. Den Parteien ist es jederzeit möglich, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden. Dies folgt aus der Vertragsfreiheit.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 425

Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages hat für den Arbeitnehmer den Vorteil, dass er nicht befürchten muss, dass der Arbeitnehmer sich im Wege der Kündigungsschutzklage gegen die Kündigung wehrt. Oft bietet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer daher eine Abfindung für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages an.

Für das Zustandekommen eines Aufhebungsvertrages sind zwei inhaltlich korrespondierende Willenserklärungen – Angebot und Annahme – erforderlich, §§ 145 ff. BGB. Der Aufhebungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit u.a. der Schriftform, § 623 BGB.

Zu beachten ist, dass bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages i.d.R. der Anspruch auf Arbeitslosengeld für zwölf Wochen gesperrt ist, weil in dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages durch das selbstverschuldete Herbeiführen der Arbeitslosigkeit grundsätzlich ein versicherungswidriges Verhalten liegt, § 159 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 SGB III.

Arbeitnehmer, die für den Verlust ihres Arbeitsplatzes eine Abfindung erhalten, müssen diese als lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn grundsätzlich voll versteuern. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie nach der sog. Fünftelregelung tarifermäßigt besteuert werden, vgl. §§ 24 Nr. 1a, 34 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 1 S. 3 EStG. Die Fünftelregelung ist wie folgt anzuwenden:

Zunächst ist die Abfindung aus dem zu versteuernden Einkommen herauszurechnen. Für das verbleibende zu versteuernde Einkommen wird die Einkommensteuer nach geltendem Steuertarif ermittelt. Sodann wird die Abfindung durch 5 dividiert und ein Fünftel dem restlichen zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet. Für die danach verbleibende Summe wird wiederum die Einkommensteuer nach dem Steuertarif berechnet. Zwischen beiden Steuerbeträgen wird die Differenz gebildet und diese mit 5 multipliziert. Das Ergebnis ist die Einkommensteuer auf die außerordentlichen Einkünfte.

Beispiel

Frau M. ist single und hat keine Kinder. Sie hat ein Jahreseinkommen i.H.v. 26.000 Euro. Außerdem hat sie im Jahr 02 eine Abfindung i.H.v. 10.000 Euro erhalten. Dementsprechend liegt ihr zu versteuerndes Einkommen in 02 bei insgesamt 36.000 Euro.

Zunächst ist die Steuer für das Jahreseinkommen ohne Abfindung zu errechnen:

| Zu versteuerndes Einkommen (ohne Abfindung) | = 26.000 Euro |

| Darauf entfallender Steuerbetrag | = 3.845 Euro |

Sodann ist die Steuer für das Jahreseinkommen ohn Abfindung zu errechnen:

| Jahreseinkommen (ohne Abfindung) | = 26.000 Euro |

| + ein Fünftel der Abfindung | = 2.000 Euro |

| Zu versteuendes Einkommen | = 28.000 Euro |

| Darauf entfallender Steuerbetrag | = 4.424 Euro |

Schließlich wird die Differenz aus beiden Steuerbeträgen gebildet und das Ergebnis verfünffacht:

| Steuerbetrag mit Abfindung | = 4.424 Euro |

| Steuerbetrag ohne Abfindung | = 3.845 Euro |

| Unterschiedsbetrag | = 579 Euro |

| x5 | = 2.895 Euro |

Die Einkommensteuer, die Frau M für die Abfindung zahlen muss, beträgt also 2.895 Euro.

M zahlt dementsprechend 3.845 Euro Einkommensteuer auf ihr Jahreseinkommen und 2.895 Euro auf die Abfindung, insgesamt also 6.740 Euro.

Kündigung

Kündigungserklärung

Jede Kündigung – egal ob durch den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber, egal ob ordentlich oder außerordentlich – bedarf zunächst einer wirksamen Kündigungserklärung. Die Kündigungserklärung muss schriftlich erfolgen.

Entscheidend bei einer Kündigung ist zudem der Zeitpunkt des Zugangs. Wie wir uns sogleich noch im Detail anschauen werden, kann gegen eine Kündigung in vielen Fällen nur innerhalb von drei Wochen vorgegangen werden. Für den Beginn dieser Frist ist der Zugang entscheidend. Der Zugang erfolgt in dem Moment, in dem die Mitteilung in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist und dieser unter gewöhnlichen Umständen von der Erklärung Kenntnis nehmen konnte.Einsele, MüKo BGB, § 130 BGB, 9. Auflage 2021, Rn. 17 ff., 29 ff.

Beispiel

Dies ist bei einer persönlichen Übergabe mit der Übergabe der Fall. Bei einer Zustellung mit der Post erfolgt der Zugang, wenn sich der Briefumschlag im Briefkasten befindet, zu dem Zeitpunkt, an dem mit der Leerung durch den Empfänger gerechnet werden kann.

Im Fall der Stellvertretung bei der Erklärung der Kündigung (z.B. bei einer Kündigung durch die Personalabteilung) ist § 174 BGB zu beachten. Eine Kündigung, die durch einen Bevollmächtigten wahrgenommen wird, ist unwirksam, wenn keine Vollmachtsurkunde vorgelegt wird und der Erklärungsempfänger das Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den Erklärungsempfänger von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hat.

Den Kündigungsgrund muss das Kündigungsschreiben allerdings nicht enthalten. Bei einer außerordentlichen Kündigung hat der Arbeitnehmer allerdings einen Anspruch auf Mitteilung des Kündigungsgrundes, § 626 Abs. 2 S. 3 BGB.

Eine Kündigung ist grds. bedingungsfeindlich. Grund für die Bedingungsfeindlichkeit ist die Rechtssicherheit des Erklärungsempfängers. Dieser hat selbst keinen Einfluss auf die Änderung seiner Rechtsstellung und soll deshalb nicht noch zusätzlich mit der Unsicherheit, ob die Bedingung eintritt, belastet werden.Stadler, BGB AT, § 20 Bedingung und Befristung, Rn. 12

Eine Ausnahme gilt für sog. Potestativbedingungen, bei denen es ausschließlich vom Erklärungsempfänger abhängt, ob die Bedingung eintritt oder nicht, und für sog. Rechtsbedingungen,BAG, NZA 2008, 812, Rn. 22 bei denen die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts lediglich von einer objektiv feststehenden (subjektiv aber noch ungewissen) Rechtslage abhängt.BAG,NZA 2001, 1070 (1071); Stadler, BGB AT, § 20 Bedingung und Befristung, Rn. 8, 12

Beispiel

A kündigt B für den Fall, dass er sich nicht innerhalb von drei Tagen für eine erfolgte Beleidigung entschuldigt.Vgl. BAG, NJW 1968, m.w.N. Es handelt sich um eine Potestativbedingung. Es hängt allein vom Willen des B ab, ob er die Bedingung eintreten lässt und sich bei A entschuldigt.

Beispiel

A kündigt den B am 11.05.2024 „hilfsweise“ für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis nicht schon durch die Kündigung vom 23.03.2024 beendet worden ist. Hierbei handelt es sich um eine zulässige Rechtsbedingung; die Wirksamkeit der Kündigung hängt von der objektiv feststellbaren Rechtslage ab, ob die vorhergehende Kündigung wirksam ist. Die Wirksamkeit der Kündigung ist lediglich subjektiv ungewiss.Vgl. BAG, NZA 2015, 162, Rn. 12

Kündigungsgrund

Bei der Frage, ob eine Kündigung eines Kündigungsgrundes bedarf, ist zunächst zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung zu differenzieren und anschließend danach, ob der Betroffene Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz genießt oder nicht.

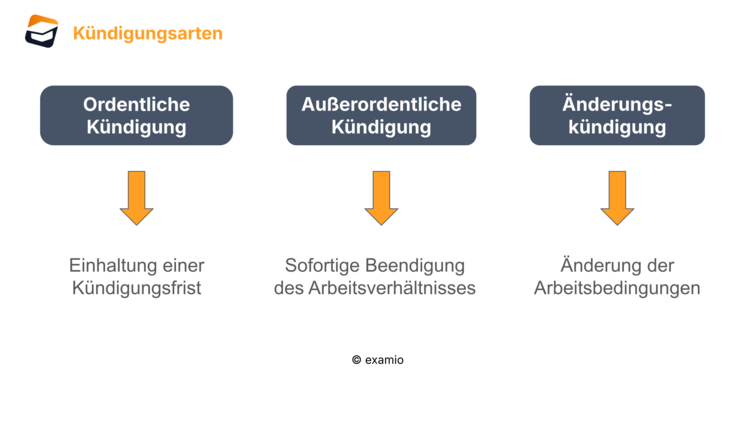

Kündigungsarten

Eine Kündigung kann sowohl ordentlich als auch außerordentlich erfolgen. Der Unterschied ist, dass eine ordentliche Kündigung die Einhaltung einer Kündigungsfrist erfordert. Bei der außerordentlichen Kündigung endet das Arbeitsverhältnis dagegen sofort.

Die außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses erfordert das Vorliegen eines wichtigen Grundes. § 626 Abs. 1 BGB sieht vor, dass ein Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden kann, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

Beispiel

Ein Grund für eine außerordentliche Kündigung kann etwa vorliegen, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber bestohlen hat.

Neben einer Beendigungskündigung, die – wie der Name schon sagt – das Arbeitsverhältnis beendet, ist auch der Ausspruch einer Änderungskündigung möglich. Bei einer Änderungskündigung kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen an, § 2 KSchG.

Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz

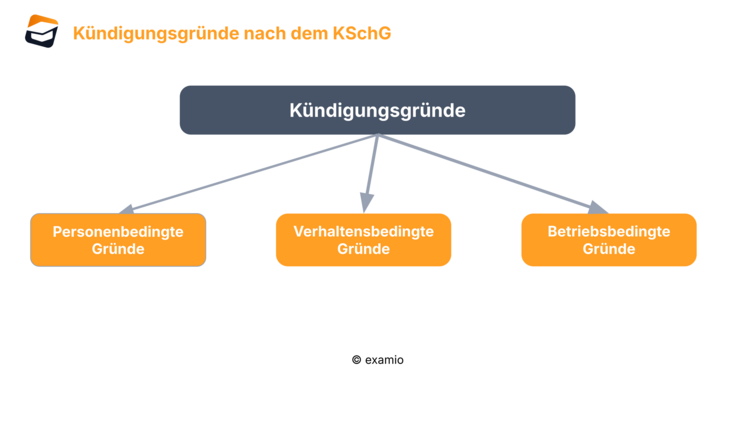

Wenn das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) anwendbar ist, kann einem Arbeitnehmer auch ordentlich nur bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes gekündigt werden. Vielleicht haben Sie die drei Kündigungsgründe schon mal gehört: personenbedingt, verhaltensbedingt und betriebsbedingt.

Zum Einstieg in das Kündigungsschutzgesetz schauen wir uns zunächst folgendes Video an:

Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes

Das Kündigungsschutzgesetz ist nur auf Betriebe anwendbar, die in der Regel mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigen, § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 KSchG. Zweck der Voraussetzung einer Mindestzahl von Arbeitnehmern für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes ist der Schutz von kleinen Unternehmen, in denen es ganz besonders auf das Betriebsklima und das Vertrauensverhältnis des Arbeitgebers zu seinen Arbeitnehmern ankommt. Auch treffen die Folgen des Kündigungsschutzes kleine Unternehmen besonders hart.BVerfG, NZA 1998, 470 (472)

Eine Regel für die Berechnung der Anzahl der Arbeitnehmer im Fall von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern stellt § 23 Abs. 1 S. 4 KSchG auf. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Beispiel

Folgendes Beispiel zur Verdeutlichung:

A beschäftigt 5 Arbeitnehmer in Vollzeit und zwei Arbeitnehmer mit 25 Stunden/Woche. Drei weitere Arbeitnehmer sind 18 Stunden/Woche tätig. Alle Arbeitsverhältnisse wurden nach dem 31. Dezember 2003 geschlossen.

Die Rechnung ist wie folgt: 5 x 1 + 2 x 0,75 + 3 x 0,5 = 8. Die Mitarbeiter des A sind mithin als acht zu berücksichtigen. Der Schwellenwert des § 23 Abs. 1 S. 3 KSchG ist nicht erreicht. Die Vorschriften des ersten Abschnittes des Kündigungsschutzgesetzes sind auf den Betrieb des A nicht anwendbar.

Zweite Voraussetzung für die Anwendbarkeit des KSchG ist, dass das Arbeitsverhältnis seit mehr als sechs Monaten ohne Unterbrechung bestehen muss, § 1 Abs. 1 KSchG.

Hinweis

Die ersten sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses werden oft als Probezeit bezeichnet. Eine in dieser Zeit erfolgende Kündigung muss nicht sozial gerechtfertigt sein.

Ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar, ist eine Kündigung unwirksam, wenn sie nicht sozial gerechtfertigt ist, § 1 Abs. 1 KSchG. Die soziale Rechtfertigung kann sich aus personenbedingten, verhaltensbedingten und betriebsbedingten Gründen ergeben.

Hierzu schauen wir uns zunächst ein Video an:

Personenbedingte Kündigung

Ein Kündigungsgrund kann in der Person des Arbeitnehmers begründet sein (personenbedingte Kündigung).

Definition

„Gründe in der Person des Arbeitnehmers sind solche, die auf den persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Arbeitnehmers beruhen.“BAG, NZA 1989, 464 (466)

Zunächst muss die Eigenschaft oder die fehlende Fähigkeit den Arbeitnehmer „an sich“ an der weiteren Ausübung der Tätigkeit hindern.

Beispiel

Typische Fälle, in denen eine personenbedingte Kündigung in Betracht kommt, sind (längere und ggf. häufig wiederkehrende) Krankheiten, Alkohol- und/oder Drogenabhängigkeit, mangelnde körperliche oder geistige Eignung oder eine mangelnde Anpassungsfähigkeit.

Darüber hinaus muss es nach dem Prognoseprinzip wahrscheinlich sein, dass dieser Grund auch in Zukunft fortbestehen wird. Auf Leistungsdefizite in der Vergangenheit kommt es dabei grundsätzlich nicht an. Diese können allerdings eine Indizwirkung für die Prognose haben.

Die zur Kündigung führenden Umstände müssen die betrieblichen Interessen erheblich beeinträchtigen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der gewöhnliche Betriebsablauf gestört wird oder der Ausfall des Arbeitnehmers zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen des Arbeitgebers führt.

Nach dem ultima-ratio-Prinzip darf es kein milderes, dem Arbeitgeber zumutbares Mittel geben, als die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei der personenbedingten Kündigung gerade nicht an ein Verhalten des Arbeitnehmers angeknüpft wird, weshalb eine Abmahnung meistens kein taugliches Mittel ist. Eine Abmahnung kann jedoch auch bei einer personenbedingten Kündigung in Betracht kommen, wenn es sich um personenbedingtes Leistungshindernis handelt, welches durch ein steuerbares Verhalten des Arbeitnehmers behebbar wäre.BAG, NZA 2010, 625, Rn. 28; Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 406

Beispiel

Ein solches behebbares Leistungshindernis ist etwa bei mangelnden Sprachkenntnissen gegeben, da diese durch einen Sprachkurs erlernt/verbessert werden können.Vgl. BAG, NZA 2010, 625, Rn. 28

Als milderes Mittel kommt zudem eine Änderungskündigung, also eine Kündigung, um das Arbeitsverhältnis zu geänderten Bedingungen fortzuführen, in Betracht.

Schließlich muss in der Interessenabwägung das Kündigungsinteresse des Arbeitgebers das Interesse des Arbeitnehmers an der Fortführung des Arbeitsverhältnisses überwiegen. Als Kriterien sind bei der Interessenabwägung insbesondere heranzuziehen:

- die Dauer der Beschäftigung,

- der Familienstand des Arbeitnehmers,

- das Alter,

- die Zumutbarkeit von Überbrückungsmaßnahmen und

- im Fall der Kündigung wegen einer Krankheit, der Grund der Erkrankung (z.B. einen Arbeitsunfall) sowie die Dauer und Häufigkeit der Fehlzeiten.

Beispiel

K ist bei B als Polsterer beschäftigt. K wird zum zweiten Mal wegen Drogenbesitzes zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.

In der Arbeitsverhinderung aufgrund von Strafhaft liegt ein Grund, der eine personenbedingte Kündigung an sich rechtfertigen kann.

Nach seiner Prognose kann B erwarten, dass K aufgrund seiner Haftstrafe die nächsten drei Jahre nicht arbeiten werden kann (Prognoseprinzip). Eine Beschäftigung des Arbeitnehmers auf einem anderen Arbeitsplatz kommt nicht in Betracht (ultima ratio-Prinzip).

Bei der Interessenabwägung ist auf Seiten des Arbeitgebers zu berücksichtigen, dass K an seiner Inhaftierung selbst schuld ist. Auch ist es bereits das zweite Mal, dass K einschlägig verurteilt wird.

Auf Seiten des Arbeitnehmers kann angeführt werden, dass der Arbeitgeber während der Verbüßung der Haftstrafe von seiner Lohnzahlungspflicht befreit ist (§§ 616 Abs. 1, 275 Abs. 1, 326 Abs. 1 BGB) und so keine finanziellen Einbußen entstehen. Auch könnte dem Arbeitgeber eine Freihaltung des Arbeitsplatzes und eine Überbrückung durch eine Aushilfskraft zuzumuten sein. Steht wie im vorliegenden Fall eine Haftstrafe von drei Jahren im Raum, kann jedoch nicht vom Arbeitgeber verlangt werden, solange nur vorläufige Maßnahmen zu ergreifen. Auch kann eine sachgrundlose Befristung einer Aushilfskraft z.B. nur für zwei Jahre erfolgen.

Im Ergebnis überwiegt auch bei der Interessenabwägung das Interesse des Arbeitgebers, die Kündigung ist sozial gerechtfertigt.Vgl. zu Fall und Falllösung: BAG, NZA 2013, 1211

Vertiefung

Kündigung wegen Krankheit des Arbeitnehmers

Ein häufig vorkommender Fall der personenbedingten Kündigung ist die Krankheit des Arbeitnehmers. Die Wirksamkeit einer Kündigung wegen Krankheit erfolgt in drei Stufen.Zu den drei Stufen: BAG, NZA 2018, 1056, Rn. 19

- Erste Stufe: Es müssen objektive Tatsachen vorliegen, die weitere Erkrankungen in der Zukunft befürchten lassen.

- Zweite Stufe: Die Krankheit muss betriebliche Interessen erheblich beeinträchtigen, etwa weil die Entgeltfortzahlungen zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung für den Arbeitgeber führen.

- Dritte Stufe: Letztlich muss die Interessenabwägung ergeben, dass die Beeinträchtigung dem Arbeitgeber billigerweise nicht mehr zumutbar ist.

Verhaltensbedingte Kündigung

Der Grund für die Kündigung kann zudem in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen. Dies ist dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer seine vertraglichen Haupt- oder Nebenpflichten erheblich und in der Regel schuldhaft verletzt.Vgl. BAG, NZA 2020, 1022, Rn. 15

Hinweis

Die Abgrenzung zur personenbedingten Kündigung erfolgt über das Merkmal der Steuerbarkeit. Ein Verhalten ist im Gegensatz zu einer Eigenschaft steuerbar.Maties, BeckOGK, Stand 01.07.2025, § 611a BGB, Rn. 1910

Als Faustformel können Sie sich Folgendes merken: Bei einer personenbedingten Kündigung will sich der Arbeitnehmer anders verhalten, er kann es aber nicht. Bei einer verhaltensbedingten Kündigung kann sich der Arbeitnehmer anders (als vertraglich festgelegt) verhalten, er will es aber nicht.

Zunächst muss eine Pflichtverletzung des Arbeitnehmers vorliegen, welche den Ausspruch einer Kündigung an sich rechtfertigt. Ein Verhalten außerhalb der Tätigkeit kann ausnahmsweise dann zu einem verhaltensbedingten Kündigungsgrund führen, wenn es konkrete Auswirkungen auf die vertragliche Tätigkeit hat.

Beispiel

Der Arbeitnehmer geht häufig am Sonntagabend feiern und kommt am Montag regelmäßig aufgrund der durchzechten Nacht zu spät und völlig übermüdet zur Arbeit

Darüber hinaus darf nicht zu erwarten sein, dass der Arbeitnehmer seine vertraglichen Pflichten in Zukunft ohne Störungen erfüllen wird (negative Prognose).BAG, NZA 2020, 1022, Rn. 15 Diese negative Prognose wird in der Regel durch eine Abmahnung objektiviert. Verletzt der Arbeitnehmer trotz Abmahnung weiterhin seine vertraglichen Pflichten, kann davon ausgegangen werden, dass er diese auch in Zukunft verletzen wird.BAG, NZA 2010, 1231, Rn. 36

Vertiefung

Funktion der Abmahnung

Die Abmahnung soll dem Arbeitnehmer aufzeigen, dass er sich vertragswidrig verhält und ihn warnen, dass er mit einer Kündigung rechnen muss, wenn er sein Verhalten nicht ändert.Waltermann, Arbeitsrecht, 20. Auflage 2021, Rn. 366 Eine Abmahnung erfüllt ihre Funktion, wenn sie eine deutliche und ernsthafte Missbilligung des genau bezeichneten, konkreten Fehlverhaltens beinhaltet. Sie muss eine Aufforderung vorsehen, dass das missbilligte Verhalten zu unterlassen ist und dem Arbeitnehmer klarmachen, dass andernfalls der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet ist. Neben der Hinweis- und Warnfunktion für den Arbeitnehmer kommt der Abmahnung auch eine Beweisfunktion zu, da sie das gerügte Verhalten festhält.Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, 29. Auflage 2024, Rn. 211

Vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung ist der Ausspruch einer Abmahnung nach dem Ultima-ratio-Prinzip i.d.R. erforderlich, da die Abmahnung ein milderes Mittel als die endgültige Vertragsbeendigung darstellt. Eine Abmahnung ist nicht erforderlich, wenn zu erwarten ist, dass der Arbeitnehmer sein Verhalten nicht ändern wird oder wenn die Pflichtverletzung so schwerwiegend ist, dass dem Arbeitgeber selbst eine einmalige Hinnahme unzumutbar ist und dies für den Arbeitnehmer erkennbar ist.BAG, NZA 2020, 646, Rn. 75 Als andere mildere Mittel kommen auch hier (grundsätzlich) die Änderungskündigung, die Umsetzung oder die Versetzung in Betracht.

Schließlich muss die Interessenabwägung ergeben, dass dem Arbeitgeber die weitere Beschäftigung des Arbeitnehmers unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile nicht zugemutet werden kann.BAG, NZA 2020, 1022, Rn. 15 In die Interessenabwägung fließt auf Seiten des Arbeitgebers ein, dass der Arbeitnehmer – anders als bei der personenbedingten Kündigung – die Möglichkeit gehabt hätte, sich vertragstreu zu verhalten.Waltermann, Arbeitsrecht, 20. Auflage 2021, Rn. 369, 370 Weitere Anhaltspunkte bei der Interessenabwägung sind:

- der Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers,

- die Dauer der Betriebszugehörigkeit und der fehlverhaltensfreien Zeit,

- die Bedeutung der verletzten vertraglichen Pflichten sowie

- die Schwere der Beeinträchtigung der betrieblichen Belange.

Beispiel

L ist seit Jahren bei T als Lagerist beschäftigt. L war immer wieder arbeitsunfähig krankgeschrieben. Dabei gab er in einem Fall keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab, in mehreren Fällen gab er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu spät ab. L wurde von T zweimal einschlägig abgemahnt. Als er daraufhin die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erneut zu spät abgibt, kündigt T dem L form- und fristgerecht. L fragt sich, ob ein Kündigungsgrund vorliegt.

Vorliegend kommt eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht. Die Pflicht zur unverzüglichen Anzeige der Arbeitsunfähigkeit und ihrer Dauer soll dem Arbeitgeber ermöglichen, sich frühzeitig auf den Ausfall des Arbeitgebers einzustellen und entsprechend planen zu können. Eine nicht erfolgte oder verspätete Anzeige der Arbeitsunfähigkeit erschwert dem Arbeitgeber die Planung, weil er nicht weiß, wie lange er voraussichtlich ohne den Arbeitnehmer auskommen muss. Eine schuldhafte Verletzung der Pflicht zur unverzüglichen Anzeige der Arbeitsunfähigkeit (§ 5 Abs. 1 EntgFG) kann demnach eine verhaltensbedingte Kündigung an sich rechtfertigen.

Auch müsste zu erwarten sein, dass L seine Pflichten auch in Zukunft nicht störungsfrei erfüllen wird (Prognoseprinzip). L hat seine Pflicht zur rechtzeitigen Abgabe der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wiederholt nicht beachtet. Auch nach einer erfolgten Abmahnung hat L sein Verhalten nicht angepasst (Objektivierung der Prognose). Folglich ist die Prognose gerechtfertigt, dass L diese auch in Zukunft nicht rechtzeitig abgeben wird.

Eine Abmahnung als milderes Mittel ist vor Ausspruch der Kündigung erfolgt, jedoch erfolglos geblieben.

Schließlich muss eine Interessenabwägung ergeben, dass T die Fortführung des Arbeitsverhältnisses unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht mehr zugemutet werden kann. Auf Seiten des T fließt in die Interessenabwägung ein, dass L durch die Abmahnung positive Kenntnis von seiner Pflicht zur Abgabe der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hatte. Auch beeinträchtigt das Fehlen ohne bzw. mit verspäteter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erheblich die Planungsfähigkeit des Arbeitgebers, da er nicht weiß, wie lange er voraussichtlich ohne den Arbeitnehmer auskommen muss. Für den L spricht lediglich, dass er bereits seit vielen Jahren bei T beschäftigt ist.

Im Ergebnis fällt die Interessenabwägung aufgrund der wiederholten Pflichtverletzungen und der Planungsunsicherheit zugunsten des T aus. Die Kündigung war mithin sozial gerechtfertigt.

Auch die Kündigungsfrist ist laut Sachverhalt eingehalten. Die Kündigung des L ist folglich wirksam.Vgl. zu dem gesamten Fall: BAG, NZA 2020, 1022

Betriebsbedingte Kündigung

Für die soziale Rechtfertigung einer betriebsbedingten Kündigung ist erforderlich, dass dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen und zudem die soziale Auswahl zulasten des betroffenen Arbeitnehmers ausfällt, § 1 Abs. 2 und 3 KSchG.

Zunächst müssen dringende betriebliche Gründe vorliegen, die die Kündigung an sich rechtfertigen.

Dringende betriebliche Erfordernisse liegen vor, wenn kein Bedarf mehr für die Weiterbeschäftigung des betreffenden Arbeitnehmers besteht, also ein Überhang an Arbeitgebern vorhanden ist.BAG, NZA 2012, 852, Rn. 15 Dringende betriebliche Erfordernisse können innerhalb (innerbetriebliche Gründe) und außerhalb (außerbetriebliche Gründe) des Betriebes begründet sein.Vgl. BAG, NZA 2012, 852, Rn. 18

Beispiel

Ein innerhalb des Betriebs liegender Grund ist z.B. die Verlagerung der Produktion ins Ausland oder die Stilllegung des Betriebes.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 23. Auflage 2024, Rn. 371 Außerhalb des Betriebs liegende Gründe sind etwa bei einem Auftragsverlust oder einem reduzierten Auftragsvolumen gegeben.Vgl. BAG, NZA 2012, 852, Rn. 16

Aufgrund der betrieblichen Gründe muss der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung (z.B. den Abbau von Personal) treffen, dass der Arbeitsplatz des betreffenden Arbeitnehmers wegfällt.Waltermann, Arbeitsrecht, 20. Auflage 2021, Rn. 372

Die unternehmerische Entscheidung des Arbeitgebers, den betroffenen Arbeitsplatz zu streichen, ist von Art. 12 Abs. 1 GG gedeckt (s.o.). Die Entscheidung des Arbeitgebers wird von den Arbeitsgerichten daher nur daraufhin überprüft, ob die der Entscheidung zugrunde gelegten Tatsachen tatsächlich vorliegen und ob die Entscheidung offensichtlich unsachlich, unvernünftig oder willkürlich ist (sog. Missbrauchskontrolle).BAG, NZA 2012, 852, Rn. 16 f.; Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 23. Auflage 2024, Rn. 371 Die Darlegungslast für den Missbrauch trifft den Arbeitnehmer.Vgl. BAG, NZA 2023, 579, Rn. 15

Für die Wirksamkeit der Kündigung muss die Prognose gerechtfertigt sein, der Arbeitsplatz werde auf Dauer wegfallen.BAG, NZA 2012, 852, Rn. 23 Darüber hinaus darf es kein milderes Mittel als die Kündigung des Arbeitgebers geben.

Beispiel

Ein milderes Mittel, welches die soziale Rechtfertigung der Kündigung entfallen lässt, ist z.B. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers an einem anderen Arbeitsplatz (auch zu schlechteren Bedingungen).BAG, NZA 2008, 1180, Rn. 14 f.

Schließlich muss die Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers ausfallen.

Trotz des Vorliegens dringender betrieblicher Erfordernisse ist die Kündigung sozial nicht gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber die soziale Auswahl nicht richtig getroffen hat, § 1 Abs. 3 KSchG. Bei der von dem Arbeitgeber zu treffenden Sozialauswahl sind die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine potenzielle Schwerbehinderung des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, § 1 Abs. 3 KSchG. Dabei sind alle Kriterien gleichwertig.BAG, NZA 2015, 426, Rn. 11

Beispiel

B beschäftigt zwei Sekretäre, L und M. Eine der Stellen soll aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung gestrichen werden. L ist 30 Jahre alt und arbeitet seit sechs Jahren bei der B. M ist 55 Jahre alt, arbeitet seit drei Jahren für die B und hat eine Tochter, für die er unterhaltspflichtig ist.

Für L spricht, dass er länger im Betrieb der B beschäftigt ist. Für M spricht demgegenüber, dass er ein höheres Lebensalter hat und für seine Tochter unterhaltspflichtig ist.

Im Ergebnis sprechen daher zwei Punkte für M. Er ist sozial schutzbedürftiger.

Bei der Beurteilung der sozialen Kriterien kommt dem Arbeitgeber ein Wertungsspielraum zu. Er muss nicht die „bestmögliche Sozialauswahl“ treffen. Ein relevanter Auswahlfehler liegt erst vor, wenn ein entlassener Arbeitnehmer deutlich schutzbedürftiger als es ein nicht entlassener Arbeitnehmer war.BAG, NZA 2015, 426, Rn. 11

Von der Sozialauswahl ausgenommen sind Arbeitnehmer, deren Weiterbeschäftigung aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur im Interesse des Betriebes liegt, § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG.

Relevanter Zeitpunkt, um zu beurteilen, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist, ist der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung bei dem betroffenen Arbeitnehmer.BAG, NZA 2005, 1307 (1308)

Erhebt der Arbeitnehmer nach einer betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber keine Kündigungsschutzklage, so hat er Anspruch auf eine Abfindung, § 1a Abs. 1 S. 1 KSchG. Erforderlich für den Abfindungsanspruch ist der Hinweis des Arbeitgebers, dass es sich um eine betriebsbedingte Kündigung handelt und dass der Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der Frist eine Abfindung beantragen kann, § 1a Abs. 1 S. 2 KSchG.

Außerordentliche Kündigung

Wichtigstes Merkmal der außerordentlichen Kündigung ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes.

Definition

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann, § 626 Abs. 1 BGB.

Als Erstes ist also zu prüfen, ob an sich ein wichtiger Grund vorliegt, welcher die fristlose Kündigung rechtfertigt. In einem zweiten Schritt erfolgt die Interessenabwägung im Einzelfall, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist bzw. bis zur vereinbarten Beendigung zugemutet werden kann.BAG, NZA 2004, 486 (487 f.)

Gründe, welche die außerordentliche Kündigung an sich rechtfertigen, können – wie bei der ordentlichen Kündigung – personen-, verhaltens- und betriebsbedingt sein.

Beispiel

Ein in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund für eine außerordentliche Kündigung ist etwa dann gegeben, wenn einem Kraftfahrer die Fahrerlaubnis entzogen wird.BAG, NJW 1979, 332

Beispiel

Ein verhaltensbedingter außerordentlicher Kündigungsgrund liegt z.B. dann vor, wenn der Arbeitnehmer rechtswidrig und vorsätzlich das Eigentum oder das Vermögen des Arbeitgebers verletzt.BAG, NZA 2004, 486 (487)

Im zweiten Schritt muss geprüft werden, ob Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden das Abwarten der Kündigungsfrist bzw. des Beendigungszeitpunktes des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

Zunächst muss eine negative Prognose vorliegen. Es muss dem Kündigenden aufgrund der Befürchtung zukünftiger Störungen unzumutbar sein, die Kündigungsfrist abzuwarten. Die außerordentliche Kündigung soll kein Fehlverhalten in der Vergangenheit sanktionieren.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 404

In die Interessenabwägung fließt zudem ein, ob dem Arbeitgeber ein anderes, milderes Mittel als die außerordentliche Kündigung zumutbar wäre (Ultima-ratio-Prinzip).

Beispiel

Mildere Mittel sind z.B. die fristgerechte Kündigung oder eine Abmahnung (bei einem verhaltensbedingten Kündigungsgrund).BAG, NZA 2021, 1178, Rn. 27

Bei einer verhaltensbedingten außerordentlichen Kündigung ist eine Abmahnung grundsätzlich immer erforderlich. Der Abmahnung bedarf es dann nicht, wenn auch nach einer erfolgten Abmahnung keine Verhaltensänderung für die Zukunft zu erwarten ist oder die Pflichtverletzung so schwer ist, dass dem Arbeitgeber selbst die erstmalige Hinnahme unzumutbar ist.BAG, NZA 2021, 1178, Rn. 27

Schließlich muss die Interessenabwägung ergeben, dass dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar ist. Die außerordentliche Kündigung muss angemessen sein und darf keine Überreaktion des Arbeitgebers darstellen. Zu beachten sind bei der Interessenabwägung die Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers im Betrieb, die Schwere der Pflichtverletzung, der Verschuldensgrad und die Folgen der Pflichtverletzung.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 404

Für den Ausspruch der außerordentlichen Kündigung gilt eine Frist von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt, an dem der Kündigungsberechtigte Kenntnis von dem wichtigen Grund erhält, § 626 Abs. 2 BGB.

Vorsicht

Bei der Frist handelt es sich nicht um eine Kündigungsfrist (die Kündigung erfolgt ja fristlos), sondern um eine Frist, innerhalb derer die Kündigung erklärt werden muss (Kündigungserklärungsfrist). Achten Sie diesbezüglich auf die Formulierung.

Vertiefung

Verdachtskündigung

Eine außerordentliche Kündigung ist als sog. Verdachtskündigung möglich, wenn eine Vertragsverletzung nicht erwiesen ist, aber der schwerwiegende Verdacht besteht, dass der Arbeitnehmer eine strafbare Handlung oder sonstige Vertragsverletzung begangen hat, welche eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. Grund für die Beendigung ist die Zerstörung des für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderlichen Vertrauens.BAG, NZA 2008, 809, Rn. 14

Vertiefung

Außerordentliche Kündigung mit Auslauffrist

In Fällen, in denen die ordentliche Kündigung – etwa durch tarifliche Vereinbarung – ausgeschlossen ist, kann die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber unzumutbar sein, wenn keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr für den betroffenen Arbeitnehmer besteht. In einem solchen Fall wird ausnahmsweise eine außerordentliche Kündigung mit ordentlicher Kündigungsfrist zugelassen, da der Arbeitnehmer nicht schlechter stehen soll, als wenn ihm ordentlich gekündigt werden könnte (außerordentliche Kündigung mit Auslauffrist).BAG, NZA 1998, 771 (773 f.) Bei der ausnahmsweise zulässigen außerordentlichen Kündigung von nicht kündbaren Arbeitnehmern aus betrieblichen Gründen ist außerdem eine Sozialauswahl gem. § 1 Abs. 3 KSchG analog erforderlich.BAG, NZA 1988, 771 (774)

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist kann sich aus dem Gesetz, dem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag ergeben.

Die gesetzlichen Kündigungsfristen für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergeben sich aus § 622 BGB. Die Frist beträgt für beide Seiten mindestens vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats, § 622 Abs. 1 BGB.

Hinweis

Die Frist des § 622 Abs. 1 BGB beträgt vier Wochen und nicht einen Monat.

Gem. § 622 Abs. 2 BGB gelten für die Kündigung durch den Arbeitgeber je nach Bestandsdauer des Arbeitsverhältnisses längere Fristen. Die Kündigungsfrist beträgt, wenn das Arbeitsverhältnis:

- zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,

- fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,

- acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,

- zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,

- zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,

- 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,

- 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Hinweis

Die Fristen des § 622 Abs. 2 BGB sind jeweils zum Ende des Monats und nicht auch zum Fünfzehnten eines Monats.

Die Arbeitsvertragsparteien können eine Probezeit vereinbaren. Die Probezeit darf maximal sechs Monate dauern. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden, § 622 Abs. 3 BGB. Ein Kündigungsgrund ist in dieser Zeit nicht erforderlich.

Die Kündigungsfrist kann sich ebenso aus einer vertraglichen Vereinbarung ergeben. In dem Arbeitsvertrag können die Parteien eine längere als die in § 622 Abs. 1 bis 3 BGB genannten Kündigungsfristen vereinbaren, § 622 Abs. 5 S. 3 BGB. Zu beachten ist bei einer vertraglichen Verlängerung der Kündigungsfrist, dass die Frist für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer nicht länger sein darf als für die Kündigung durch den Arbeitgeber, § 622 Abs. 6 BGB. Bei einer Frist, die länger als fünf Jahre ist, kommt § 624 BGB zur Anwendung. Gem. § 624 BGB kann ein Arbeitsverhältnis, das für mehr als fünf Jahre eingegangen wird, nach dem Ablauf von fünf Jahren mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden.

Eine kürzere als die in § 622 Abs. 1 BGB genannte Vier-Wochen-Frist ist gem. § 622 Abs. 5 BGB nur zulässig, wenn ein Arbeitnehmer als vorübergehende Aushilfe eingestellt worden ist (Nr. 1) oder wenn der Arbeitgeber regelmäßig weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet (Nr. 2).

Hinweis

§ 622 Abs. 5 Nr. 2 BGB ist beim ersten Lesen schwer verständlich, da auch die Frist des Abs. 1 vier Wochen beträgt. Im Unterschied zu Abs. 1 erlaubt § 622 Abs. 5 Nr. 2 BGB die Kündigung von Arbeitnehmern innerhalb von vier Wochen, ohne dass dies zum Monatsende oder zum 15. geschehen muss.Waltermann, Arbeitsrecht, 20. Auflage 2021, Rn. 335

In einem Tarifvertrag können von § 622 Abs. 1 bis 3 BGB abweichende Regelungen getroffen werden. Die Anwendung der abweichenden tariflichen Bestimmungen kann auch mit nicht tarifgebundenen Arbeitnehmern vereinbart werden.

Hinweis

Ist die Kündigungsfrist nicht eingehalten, kann die Kündigung i.d.R. dahingehend ausgelegt werden, dass sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt gelten soll, auch wenn der Wortlaut auf einen früheren Termin gerichtet ist.BAG, BeckRS 2006, 40173, Rn. 22

Kein Ausschluss der Kündigung

Eine Kündigung ist nicht möglich, wenn die Kündigung ausgeschlossen ist. Ein derartiger Ausschluss kann aufgrund eines Gesetzes gelten; möglich ist aber auch der vertragliche Ausschluss der ordentlichen Kündigung.

Ein Mitglied des Betriebsrates kann gem. § 15 Abs. 1 S. 1 KSchG nicht ordentlich gekündigt werden. Dies soll sicherstellen, dass Betriebsratsmitglieder ihr Amt ausüben können, ohne befürchten zu müssen, von dem Arbeitgeber dafür gekündigt zu werden.Vgl. Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, 29. Auflage 2024, Rn. 368

Des Weiteren besteht gem. § 17 Abs. 1 MuSchG grundsätzlich ein Kündigungsverbot einer Frau während ihrer Schwangerschaft und bis zu vier Wochen nach der Entbindung. Dies gilt sowohl für die ordentliche als auch für die außerordentliche Kündigung.Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, 29. Auflage 2024, Rn. 369 Gem. § 17 Abs. 2 MuSchG kann die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde in Fällen, die nichts mit der Schwangerschaft bzw. der Entbindung zu tun haben, die Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklären.

Unzulässig ist zudem die Kündigung von Arbeitnehmern in Elternzeit ab dem Zeitpunkt, von dem an sie Elternzeit verlangen, § 18 Abs. 1 S. 1 BEEG. Zeitliche Einschränkungen des Kündigungsschutzes ergeben sich aus § 18 Abs. 1 S. 2 BEEG. Auch das Kündigungsverbot von Arbeitnehmern in Elternzeit gilt sowohl für die ordentliche als auch für die außerordentliche Kündigung.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 349 Die zuständige oberste Landesbehörde kann die Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklären, § 18 Abs. 1 S. 4 und 5 BEEG.

Ausgeschlossen ist schließlich die ordentliche Kündigung von Auszubildenden nach dem Ende der Probezeit, § 22 Abs. 1 und 2 BBiG. Dies gilt nur für die Kündigung durch den Arbeitgeber, der Auszubildende kann mit einer Frist von vier Wochen kündigen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden will.

Beispiel

Ein Fall, in dem die Kündigung fast immer ausnahmsweise zulässig ist, ist der Fall einer Betriebsschließung. In dem Fall können Betriebsratsmitglieder und Auszubildende außerordentlich gekündigt werden; bei Arbeitnehmern in Elternzeit und Arbeitnehmerinnen in Mutterschutz wird die Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklärt.

Ein vertraglicher Ausschluss der Kündigung kann sowohl im Arbeitsvertrag als auch durch Tarifvertrag erfolgen. In Bezug auf den vertraglichen Ausschluss der ordentlichen Kündigung ist zudem auf § 624 BGB hinzuweisen. Wird ein Arbeitsverhältnis auf Lebenszeit oder für länger als fünf Jahre geschlossen, so kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis nach dem Ablauf von fünf Jahren kündigen.

Hinweis

§ 624 BGB gilt nur für Arbeitnehmer. Die ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber bleibt auch nach dem Ablauf von fünf Jahren unmöglich.

Beispiel

In Tarifverträgen sind Regelungen, dass Arbeitnehmer ab einem gewissen Lebensalter und einer gewissen Betriebszugehörigkeit nicht mehr ordentlich gekündigt werden können, nicht unüblich.

Zustimmungs- und Anzeigebedürftigkeit

Neben dem Ausschluss der Kündigung bei den o.g. Arbeitnehmergruppen kommt auch schwerbehinderten Arbeitnehmern Sonderkündigungsschutz zu. Darüber hinaus sind bestimmte Entlassungen bei der Agentur für Arbeit anzuzeigen.

Bei der Kündigung eines Schwerbehinderten muss der Arbeitgeber vor Ausspruch der Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes einholen, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden hat, §§ 168, 173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX. Außerdem beträgt die Kündigungsfrist eines schwerbehinderten Arbeitnehmers mindestens vier Wochen, § 169 SGB IX.

Überdies muss der Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung gem. § 178 Abs. 2 S. 3 SGB IX anhören.

Eine Kündigung ohne Zustimmung des Integrationsamtes bzw. ohne Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ist unwirksam, § 134 BGB.

Hinweis

Der besondere Kündigungsschutz gilt auch für Schwerbehinderten gleichgestellte Personen, §§ 151 Abs. 1, 2 Abs. 3 SGB IX.

Erfolgt die Kündigung im Rahmen einer Massenentlassung, muss der Arbeitgeber Anzeige bei der Agentur für Arbeit erstatten, § 17 Abs. 1 KSchG. Die Staffelung, wann eine Massenentlassung vorliegt, ergibt sich aus § 17 Abs. 1 S. 1 KSchG.

Hinweis

Immer wenn mehrere Arbeitnehmer auf einmal entlassen werden, sollten Sie an die Vorschriften zu Massenentlassungen denken.

Anhörung des Betriebsrats

Gibt es in dem Unternehmen einen Betriebsrat, ist dieser vor jeder Kündigung anzuhören, § 102 Abs. 1 S. 1 BetrVG. Hört der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht an, ist die ausgesprochene Kündigung unwirksam, § 102 Abs. 1 S. 2 BetrVG.

Einer ordentlichen Kündigung kann der Betriebsrat unter den in § 102 Abs. 3 BetrVG genannten Gründen widersprechen. Ein Widerspruch ist z.B. möglich, wenn

- der Betriebsrat der Auffassung ist, dass der Arbeitgeber die Sozialauswahl bei der betriebsbedingten Kündigung nicht richtig durchgeführt hat (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG),

- ein anderer Arbeitsplatz besteht (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 BetrVG),

- die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist (§ 102 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG) oder

- eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat (§ 102 Abs. 3 Nr. 5 BetrVG).

Widerspricht der Betriebsrat der Kündigung, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf dessen Verlangen bis zum Abschluss eines möglichen Kündigungsschutzprozesses weiterbeschäftigen, § 102 Abs. 5 S. 1 BetrVG (sog. betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch).

Hinweis

Die Anhörung des Betriebsrates werden wir unten weiter vertiefen. Auch sie ist nur bei einer arbeitgeberseitigen Kündigung erforderlich.

Kündigungsschutzklage

Ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass kein Kündigungsgrund vorliegt, muss er Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist, § 4 S. 1 KSchG. Dies gilt sowohl für die ordentliche Kündigung als auch für die außerordentliche Kündigung (§ 13 Abs. 1 S. 2 KSchG) sowie für die Änderungskündigung.

Eine Einführung in das Thema der Kündigungsschutzklage erfolgt in folgendem Video:

Für die Erhebung der Kündigungsschutzklage hat der gekündigte Arbeitnehmer drei Wochen nach Zugang der Kündigung Zeit, § 4 S. 1 KSchG.

Hinweis

Die Frist des § 4 S. 1 KSchG gilt für fast alle Unwirksamkeitsgründe. Sie gilt nicht, wenn der Arbeitgeber geltend macht, die Schriftform sei nicht eingehalten worden oder dass er die Kündigung nicht erhalten habe. Außerdem gilt sie nicht, wenn der Arbeitnehmer geltend macht, die Kündigung könnte dem Arbeitgeber nicht zugerechnet werden, weil ein Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt habe.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 332

Wird die Unwirksamkeit der Kündigung nicht innerhalb der Drei-Wochen-Frist geltend gemacht, gilt die Kündigung als wirksam. Der gekündigte Arbeitnehmer kann dann nicht mehr erfolgreich gegen die Kündigung vorgehen, § 7 KSchG.

War der Arbeitnehmer trotz Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt nicht in der Lage, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung zu erheben, so ist die Klage auf Antrag nachträglich zuzulassen, § 5 Abs. 1 S. 1 KSchG.

Lag ein Kündigungsgrund vor, war die Kündigung also rechtmäßig, wird die Klage abgewiesen. Lag kein Kündigungsgrund vor, dem Arbeitnehmer durfte also nicht gekündigt werden, stellt das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist.

Hinweis

In dem Prozess vor den Arbeitsgerichten muss der Arbeitgeber beweisen, dass ein Kündigungsgrund vorlag, § 1 Abs. 2 S. 4 KSchG.

Vertiefung

Annahmeverzugsrisiko des Arbeitgebers

Wenn das Arbeitsgericht dazu kommt, dass eine Kündigung unwirksam ist, steht dem Arbeitnehmer i.d.R. noch der Lohn zu, den er während des Prozesses nicht erhalten hat (sog. Annahmeverzug des Arbeitnehmers). In diesem Annahmeverzugsrisiko liegt ein Risiko, dass der Arbeitgeber durch einen Kündigungsschutzprozess hat. Verliert er, unterliegt er der Gefahr, den Lohn nachzahlen zu müssen.vgl. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 24. Auflage 2025, Rn. 273

Abschließend stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bis zur gerichtlichen Entscheidung über die Wirksamkeit der Kündigung beschäftigen muss.

Auch bis zum Ablauf der Kündigungsfrist gilt grundsätzlich weiterhin die Pflicht, den Arbeitnehmer zu beschäftigen (§ 611a BGB i.V.m. § 242 BGB). Diese Beschäftigungspflicht gilt allerdings nicht, wenn schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers der Beschäftigung entgegenstehen. Nach der Kündigung besteht – wenn die Kündigung nicht offensichtlich unwirksam ist – aufgrund der Ungewissheit des Prozessausganges ein schützenswertes Interesse des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer nicht weiterzubeschäftigen. So könnte der Kündigungsgrund durch die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers an Bedeutung verlieren. Außerdem entsteht durch die Weiterbeschäftigung bei wirksamer Kündigung dennoch ein tatsächliches Arbeitsverhältnis, in dem der Arbeitnehmer einen Vergütungsanspruch hat.Vgl. BAG, NZA 1985, 702 (703 ff.)

Die Interessenlage verschiebt sich allerdings zugunsten des Arbeitnehmers, wenn ein Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung feststellt. Auch wenn Rechtsmittel eingelegt werden, das Urteil also in eine höhere Instanz geht, ist eine „erste Klärung der Rechtslage“BAG GS, NZA 1985, 702 (708) erfolgt. Hat ein Gericht entschieden, dass die Kündigung unwirksam war, müssen weitere Umstände zu Gunsten des Arbeitgebers vorliegen, welche der Beschäftigung des Arbeitnehmers entgegenstehen (z.B. der Verdacht des Verrats von Geschäftsgeheimnissen oder strafbares Verhalten des Arbeitnehmers).BAG GS, NZA 1985, 702 (708 f.).

Neben dem allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruch aus § 611a BGB i.V.m. § 242 BGB besteht nach § 102 Abs. 5 BetrVG ein Weiterbeschäftigungsanspruch, wenn im Betrieb ein Betriebsrat besteht und der Betriebsrat der ordentlichen Kündigung form- und fristgerecht widersprochen hat.